股票下跌时怎么操作,股票下跌时卖出的股票让谁买走了

在股票市场的波动中,下跌行情往往考验着投资者的决策能力和心理素质。当股价持续走低时,如何科学操作以规避风险、保存实力,甚至捕捉机会,是每个投资者必须面对的课题。与此市场交易的本质是买卖双方的博弈,那些在下跌中抛售的股票究竟流向何方,背后隐藏着怎样的市场逻辑?这些问题共同构成了理解下跌行情的关键维度。

一、下跌行情中的操作策略

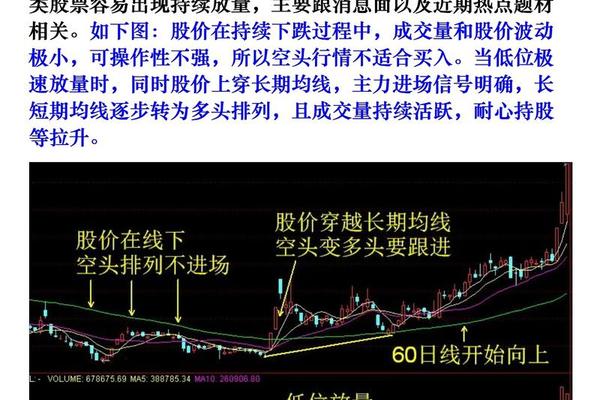

面对股价下跌,投资者首先需要明确操作逻辑。理性补仓是常见策略之一,但需建立在基本面分析基础上。如网页3指出,补仓前需评估公司财务状况和行业竞争力,若企业基本面未发生根本性恶化,阶段性下跌可能是价值回归的买入机会。例如某消费股因短期市场情绪导致估值下杀,但公司现金流稳定且市占率提升,此时分批次补仓可降低持仓成本。

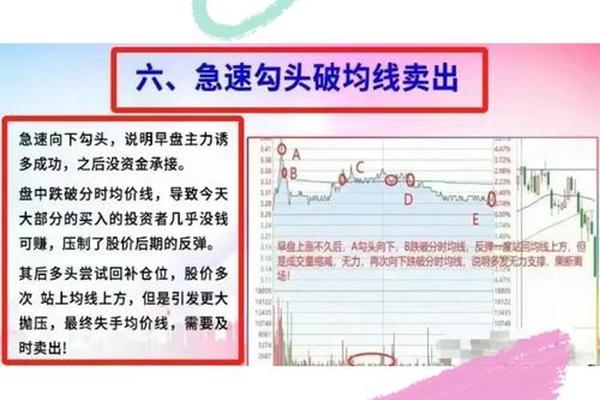

及时止损则是另一种必要策略。网页17强调以均线系统作为防守依据,跌破5日均线减仓、跌破20日均线清仓的操作纪律。这一策略尤其适用于技术面破位或突发利空的情况,如某科技股因政策监管导致股价击穿关键支撑位时,严格执行止损可避免更大损失。值得注意的是,止损点位的设定需结合波动率调整,避免因市场噪音触发无效操作。

二、市场参与者的角色转换

股票交易的买卖双方始终处于动态平衡。散户群体的恐慌抛售往往成为下跌初期的主要供给方。网页28分析指出,当市场情绪指数低于1.5度时,散户容易形成羊群效应,导致非理性抛压。例如2025年2月A股单日超4600只个股下跌时,73%的散户选择割肉离场,形成短期流动性危机。

而承接这些抛盘的机构投资者则展现逆周期操作特征。网页44数据显示,在2011年熊市中,56.6%的股票下跌过程中出现机构资金逆向增持,特别是在医药、公用事业等防御性板块。这类机构通过量化模型捕捉超跌机会,如某公募基金在消费股补跌阶段通过ETF持续吸筹,最终在市场反弹时获得超额收益。

三、资金流动的深层逻辑

从微观结构看,主力资金的运作规律深刻影响股票流向。网页82揭示典型的主力操盘手法:通过制造短期反弹吸引跟风盘,在第四、第五个交易日集中抛售完成派发。这种"割韭菜"模式在2025年3月的机器人概念股中尤为明显,主力利用市场情绪完成高位出货,接盘者多为追逐热点的散户投资者。

市场流动性分层则决定不同股票的承接能力。网页68研究表明,必需消费品类股票在熊市中日均换手率保持3%-5%,显著高于周期股的1.2%,说明防御性板块更易获得资金青睐。这种结构性分化导致同行业个股出现"强者恒强"现象,如白酒板块头部企业下跌时总能吸引外资逆势加仓,而中小酒企则面临流动性枯竭。

四、心理博弈与决策优化

投资者的情绪管理能力直接影响操作成效。网页77提出的"双问法"值得借鉴:首先确认买入逻辑是否改变,其次区分恐惧来源。2025年3月半导体板块调整期间,坚持研发投入且订单可见度高的企业最终收复失地,而跟风炒作的题材股则持续阴跌,印证基本面分析的重要性。

量化工具的应用为决策提供新维度。网页18提到的IF基差监测、缺口理论等技术指标,配合资金推动论中的主力资金轨迹分析,可构建多维预警系统。某私募基金通过监测股指期货贴水幅度超过20个基点时启动对冲策略,成功规避3月中旬的市场急跌。

股票下跌既是风险释放的过程,也是市场价值再发现的机会。投资者需建立包含技术分析、基本面评估、情绪管理的三维决策体系,同时深刻理解不同市场参与者的行为模式。未来研究可进一步探索:1)基于自然语言处理的情绪量化模型构建;2)主力资金行为模式的机器学习识别;3)极端行情下的跨市场对冲策略优化。在充满不确定性的市场中,唯有保持理性认知、严守操作纪律,方能在波动中把握机遇。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。