期货公司经理层分工有哪些;期货公司高管人员管理办法

期货行业作为金融市场的重要组成部分,其规范运作直接关系到金融安全与投资者权益。期货公司经理层的专业化分工与高管人员管理制度的完善,既是企业稳健发展的基石,也是监管部门防范系统性风险的核心抓手。近年来,随着《期货和衍生品法》的出台及《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》的多次修订,我国已形成覆盖任职资格、履职规范、监督问责的全链条管理体系,推动期货公司治理向精细化、法治化方向迈进。

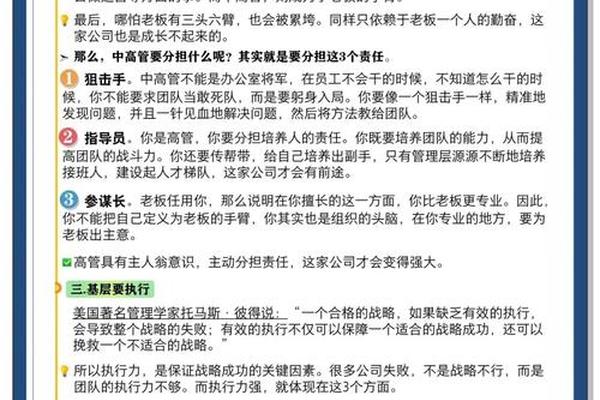

一、专业化分工体系

期货公司经理层由总经理、副总经理、首席风险官、财务负责人等构成,形成权责明确的分工架构。总经理作为经营决策核心,统筹制定战略规划与年度预算,副总经理则根据分管领域承担具体业务管理职责,例如交易结算、客户服务、信息技术等模块的运营管理。这种分工模式在《期货经纪公司治理准则(试行)》中得到明确体现,要求通过岗位说明书等形式固化职责边界。

首席风险官的设置体现了风险隔离原则,其独立于业务部门直接向董事会报告工作,负责建立全面风险管理体系,监控保证金安全、头寸风险及合规操作。财务负责人则需构建财务核算、资金调拨、预算控制的立体化财务管控网络,确保会计信息真实完整。这种分工机制在2022年修订的《任职管理办法》第十三条特别强调,首席风险官必须具备3年以上期货业务经验并通过专业能力考核。

二、任职资格管理框架

高管任职资格实行分类准入制度,形成学历、资历、专业能力的多维评价标准。对于总经理、副总经理等核心岗位,除要求本科以上学历外,还需满足“3+2”复合经验标准:即3年期货或4年金融从业经历,叠加2年金融机构部门负责人任职经历。独立董事的选拔更为严格,需具备5年以上金融法律实务或高级教研职称,且通过独立性审查排除关联关系干扰。

差异化条款的设置体现了制度弹性,如具有10年期货从业经验者学历可放宽至专科,金融专业硕士可缩短1年其他金融从业年限。这种设计既保证专业门槛,又避免“唯学历论”阻碍经验型人才发展。值得注意的是,2019年后监管强化科技素养要求,信息技术负责人需通过专项认证,反映出数字化转型对高管能力结构的重塑。

三、动态监管机制

高管履职实行“备案+持续评估”双轨制。拟任高管需在任命后5个工作日内向证监局提交学历证明、从业经历、独立性声明等材料,分支机构负责人还需额外提供风险处置预案。监管机构通过非现场检查与现场访谈结合,重点核查高管兼职情况、合规履职记录及内部控制有效性,2023年某期货公司因财务总监兼任私募机构顾问被处以警示函,凸显监管穿透性。

考核评价突出过程导向,要求董事会每年对高管进行绩效审计,考核指标涵盖风控达标率、客户投诉处理时效、信息系统安全等级等量化维度。对于离任高管,必须实施涵盖财务审计、合规审计、离任交接的三阶段审计程序,防范“带病离职”风险。这种全生命周期管理模式,有效遏制了短期业绩导向下的违规冲动。

四、问责与救济制度

追责体系呈现“阶梯化”特征,根据违规情节采取约谈、暂停任职、市场禁入等差异化措施。2022年新规将“重大风险事件瞒报”纳入追责范围,对导致穿仓事故的高管最高可处终身从业禁止。救济渠道方面,被处罚人员可通过听证程序申辩,2024年某前首席风险官成功举证系统故障非人为因素,获得减轻处罚的裁定,体现程序正义原则。

利益冲突防范机制贯穿任职始终,要求高管定期申报直系亲属从业情况、持有金融产品明细及境外资产配置。独立董事每年需更新独立性声明,说明是否参与关联企业咨询业务或持有客户机构股权。这种阳光化披露制度,与《证券期货经营机构信息技术治理工作指引》要求的IT系统权限审计形成交叉验证,构建起立体监控网络。

当前期货公司治理已形成“资格准入—履职规范—过程监督—事后问责”的完整闭环,但跨境业务拓展与金融科技深化带来的新型风险仍需关注。建议未来研究可聚焦于三个方面:一是探索高管数字化能力认证标准体系,二是完善跨境任职资格互认机制,三是建立基于人工智能的履职行为预警模型。唯有持续迭代管理制度,方能护航期货行业在开放创新中行稳致远。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。