开股票配资公司流程图—股票配资公司亿万配资

在金融市场的蓬勃发展中,股票配资作为一种杠杆工具,始终游走于监管与需求的灰色地带。以“亿万配资”为代表的公司,通过构建包含市场调研、资质申请、系统搭建及风险控制的完整流程,试图在合规与盈利间寻找平衡。这一流程不仅是商业策略的体现,更折射出中国资本市场监管框架与金融创新之间的复杂博弈。

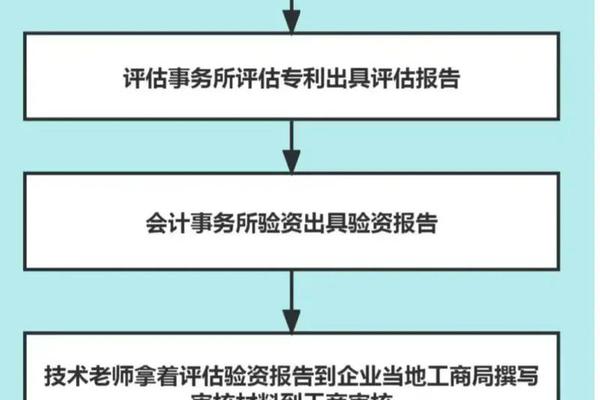

一、注册流程与资质门槛

股票配资公司的设立始于工商注册与资质获取。根据《证券法》修订后的规定,融资融券业务属于特许经营范畴,需经证监会核准。具体流程包括:整理股东身份证明文件、拟定公司名称(需避免与已有金融机构名称重复)、明确经营范围(通常表述为“金融信息服务”或“投资咨询”)、提供注册地址证明等基础材料。值得注意的是,多数配资公司选择委托专业财务机构代理注册,以规避直接申请金融牌照的监管审查,此类中介服务费用约1000元,包含公章刻制与银行开户。

但法律层面存在显著冲突。根据最高人民法院2019年司法解释,未获特许经营许可的配资合同无效,且可能触发《刑法》第二百二十五条非法经营罪。这导致配资公司在实际运营中常采用“信息中介”名义规避监管,例如将业务包装为民间借贷或账户托管服务。此类操作虽能暂时规避资质审查,却埋下重大法律隐患,2020年证监会曝光的258家非法平台中,近40%因此被查处。

二、技术系统与风控架构

分仓系统是配资公司的核心技术支撑。早期采用HOMS系统可实现子账户拆分、自动平仓等功能,将单一证券账户分割为数百个虚拟账户。但2015年监管明确禁止券商提供外部接口后,部分公司转向定制化系统开发,如采用云端部署的二级分仓软件,通过API接口与券商系统间接连接。这类系统通常包含实时监控模块,当客户保证金低于平仓线(通常为本金的110%)时触发自动卖出,确保资金安全。

风险控制体系呈现双重悖论。理论层面,10倍杠杆下客户亏损达9%即触发强平,但实际操盘中,2015年股灾期间因系统延迟导致的穿仓损失高达120亿元。研究显示,采用1:5以下杠杆的客户盈利比例达63%,而1:10以上杠杆客户亏损率超过85%。这揭示出高杠杆与风险控制的根本矛盾——系统设计越激进,市场剧烈波动时的失控风险越大。

三、资金运作与盈利模式

资金池构建是盈利核心。配资公司通常采用分级募资模式:以8%-12%年利率从机构投资者融入优先级资金,再以18%-24%利率出借给散户。以10倍杠杆为例,客户投入10万元保证金即可操作110万元账户,公司年化收益达保证金的120%-240%。这种模式下,资金规模决定盈利能力,头部平台如米牛网曾实现单月交易额超49亿元。

但资金链脆弱性显著。2025年数据显示,配资公司平均坏账率为3.2%,主要源于市场系统性风险。当上证指数单日跌幅超过5%时,强平指令集中触发可能引发流动性危机,如2015年7月多个平台因无法及时平仓导致资金链断裂。资金划拨存在监管真空,部分公司通过私人账户周转资金,易引发挪用风险。

四、监管规避与合规转型

法律规避策略呈现“猫鼠游戏”特征。常见手段包括:使用非实名证券账户(占比达62%)、将配资合同拆分为借款协议与账户托管协议、通过壳公司进行资金中转等。但司法实践中,法院依据《九民纪要》第八十七条,仍可穿透合同形式认定非法经营本质。2025年新《承销办法》将银行理财纳入优先配售体系,客观上压缩了民间配资空间。

合规转型路径值得探索。部分平台尝试与持牌机构合作,如通过私募基金通道开展结构化产品,将配资转化为合规的劣后级投资。亦有公司转向量化交易服务,利用原有技术优势提供算法策略,年服务费收入可达管理规模的2%-3%。但转型成本高昂,需重建风控体系与客户结构,成功率不足三成。

股票配资公司的生存逻辑,本质是监管套利与市场需求共同作用的产物。从“亿万配资”的典型案例可见,其业务流程既包含精密的金融工程设计,也面临不可回避的法律困境。未来研究可深入探讨两方面:一是区块链技术能否在账户隔离、交易溯源等领域实现合规突破;二是多层次资本市场建设中,如何通过制度创新疏导民间配资需求。监管部门需在风险防控与市场活力间寻求动态平衡,避免“一刀切”监管扼杀金融创新,也需警惕过度杠杆引发的系统性风险。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。