etf持仓多久公布一次_ETF持仓占比规则

作为资本市场透明度的重要体现,ETF(交易型开放式指数基金)的持仓披露机制既是投资者决策的核心依据,也是市场监管的关键抓手。随着我国ETF市场规模突破3.7万亿元,其持仓信息的更新频率与披露规则不仅关系到市场定价效率,更直接影响着投资者对底层资产风险的判断。这种信息披露的双向作用,在近年来指数化投资浪潮中愈发凸显其制度设计的精密性。

一、信息披露的基本框架

根据《证券投资基金信息披露编报规则》,境内ETF需遵循季度报告、年度报告与临时报告的三级披露体系。季度报告作为核心载体,要求在每季度结束后15个工作日内公布前十大重仓股及持仓比例,这种频率设置既考虑了操作可行性,也兼顾了市场信息的时效性需求。例如上证综指ETF采用每月末公布持仓的机制,属于特定指数的特例安排。

持仓占比规则的核心在于资产权重的动态平衡。以股票ETF为例,当某成分股因急速下跌导致市值跌出指数范围时,基金管理人并非实时调仓,而是等待指数定期调整窗口进行批量操作。这种机制设计既避免了高频交易带来的市场冲击成本,也确保了基金运作与跟踪指数的误差可控。从数据监测看,头部沪深300ETF的年换手率普遍控制在20%-30%区间,印证了被动型基金的调仓纪律。

二、不同类型ETF的差异

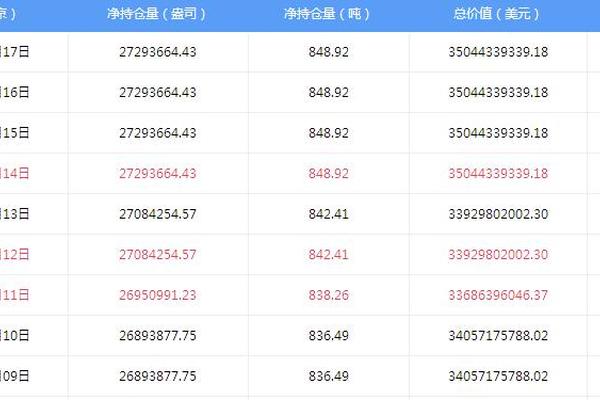

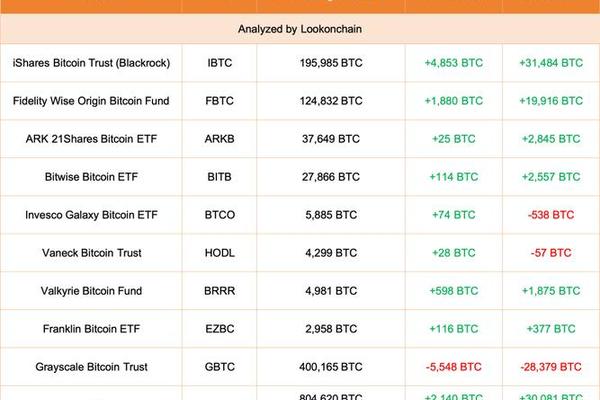

商品类ETF展现出截然不同的披露特征。以白银ETF为例,其持仓量实施每日更新机制,这源于贵金属价格的剧烈波动特性。全球最大的黄金ETF SPDR每日持仓变动常引发市场价格连锁反应,2025年2月其单日增仓8.04吨直接助推金价创2946美元/盎司新高。这种高频披露机制与商品金融属性强、杠杆交易普遍的市场结构高度适配。

债券ETF则呈现中间状态。虽然同样遵循季度定期报告制度,但部分产品通过银行间市场披露逐日持仓变动。这种差异源于债券市场流动性分层的特点——利率债ETF因成分券交易活跃,实际持仓调整频率可能高于信用债ETF。数据显示,2024年沪市债券ETF规模增长184%,其规模扩张与持仓透明度提升形成正向循环。

三、持仓占比规则的逻辑与争议

被动跟踪型ETF的持仓占比严格遵循指数编制规则,例如沪深300ETF必须按指数权重配置个股。这种机械复制的优势在于消除管理人主观偏差,但2023年某新能源个股因突发利空暴跌30%却仍保留在ETF持仓中,暴露出规则刚性可能放大市场风险的缺陷。学术界对此存在分歧,部分学者建议引入波动率阈值机制作为补充风控手段。

主动管理型ETF的披露规则更具弹性。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,此类产品只需季度披露前十大持仓,且允许20%仓位进行主动配置。这种制度安排既保留了主动管理优势,也可能导致信息不对称。2024年某科技主题ETF因未及时披露调仓信息引发投资者质疑,反映出规则灵活性边界的争议。

在全球ETF市场加速整合的背景下,持仓披露规则正面临技术性革新。区块链技术在持仓数据存证中的应用试验已在欧洲市场展开,实时持仓查询系统也在亚太地区进入测试阶段。我国监管部门近期提出"分类别、分层次"披露体系的构想,计划对跨境ETF、衍生品ETF实施差异化披露标准。未来随着智能合约与监管科技的深度融合,传统季度披露机制或向"定期+事件驱动"的双轨制演进,在信息透明度与操作成本间寻求更优解。对于投资者而言,穿透式分析持仓变动背后的指数重构逻辑,将成为资产配置能力的新分水岭。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。