股票下跌为什么还有人交易,为什么股票买的人多了就会跌

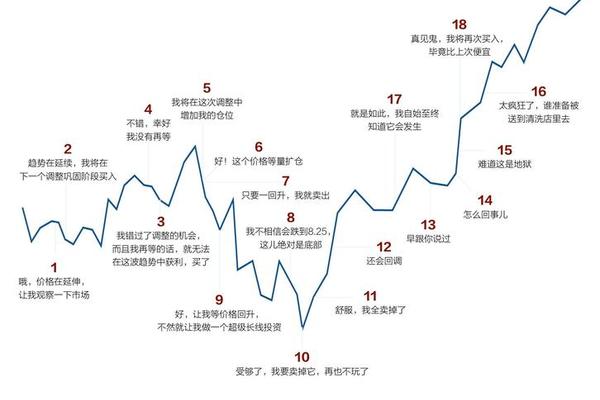

在股市中,价格波动往往伴随着复杂的交易行为。当股票持续下跌时,看似违背常理的交易却依然活跃;而“买盘增多反而导致股价下跌”的现象,更让许多投资者感到困惑。这些矛盾背后,既涉及市场供需关系的动态博弈,也隐藏着信息不对称、情绪驱动和资本策略等多重因素。理解这些逻辑,不仅能揭开表象下的市场规律,也能帮助投资者避免陷入非理易的陷阱。

市场参与者的异质化决策

股票市场的参与者并非同质化群体,其交易动机和判断标准存在显著差异。价值投资者可能在股价下跌时认为企业被低估,从而逆势买入,例如巴菲特在伯克希尔股价低迷时增持的行为。这类投资者关注长期基本面,如企业护城河和管理层能力,而非短期波动。

相反,趋势交易者则可能因技术面破位或恐慌情绪选择卖出。例如,当股价跌破关键支撑位时,技术派投资者会触发止损指令,导致抛压加剧。这种多空分歧使得即便在下跌趋势中,买卖双方仍能形成交易量。

机构与散户的博弈进一步分化了交易行为。机构可能通过程序化交易执行高频套利策略,而散户往往受情绪驱动,形成“羊群效应”。这种异质化决策构成了下跌中持续交易的基础。

主力的操盘策略与市场博弈

主力资金的操作常以迷惑市场为目的。对倒交易是典型手段:主力通过多个账户同时挂出买单和卖单,制造“买盘旺盛”的假象,实则趁机出货。例如,网页60提到,主力可能在股价高位时表面挂大单买入,暗中通过小单抛售,导致买盘增多但股价下跌。

另一种情况是诱空洗盘。主力在低位制造恐慌性抛售,吸引散户割肉后低价吸筹。网页18指出,庄家可能发布利空消息或操纵技术指标,诱导散户误判趋势。这种策略下,即便买盘看似增加,实则是主力为后续拉升蓄力的手段。

市场供需的即时性也影响价格。根据网页29的撮合交易机制,买卖双方实际成交数量相等,但价格由最高买入价和最低卖出价决定。当主力挂出大量低价卖单时,即便买盘数量多,股价仍会被压制。

情绪与信息的非对称影响

投资者情绪对供需关系具有放大效应。网页46的研究表明,悲观情绪会引发“恐慌性抛售”,即使部分投资者试图抄底,也难以抵消整体卖压。例如,在系统性风险下(如经济衰退),机构可能被迫减仓,导致个股“错杀”。

信息不对称则加剧了非理性波动。网页18提到,庄家常利用虚假消息操纵预期:在业绩公布前释放利好吸引跟风盘,待股价高位后悄然出货。普通投资者因信息滞后,容易成为“接盘者”。

市场对同一信息的解读差异也会引发矛盾。例如,政策利好可能被部分投资者视为“利好出尽”,反而触发获利了结。这种多空博弈使得买盘增多未必对应价格上涨。

技术面与资金流动的复杂性

技术指标与资金流动的相互作用常导致反直觉现象。网页38指出,成交量放大可能反映分歧而非一致看涨:当股价下跌伴随放量时,说明空方力量占据主导。例如,2022年某新能源股因机构调仓引发抛售,即便散户跟风买入,仍难阻股价下行。

资金结构的变化同样关键。网页63提到,若主力资金从权重股撤出转向其他板块,即使个股买盘增加,也可能因市场整体流动性收紧而下跌。融资盘平仓、基金赎回等被动卖压会形成“多杀多”效应。

从宏观流动性看,加息周期中市场资金成本上升,即便个股买盘活跃,估值中枢下移仍可能拖累股价。例如,2023年美联储加息期间,纳指成分股尽管交易量攀升,但市盈率普遍收缩。

总结与启示

股票下跌中的交易活跃性与“买盘增多反致跌”的现象,本质是市场多重力量博弈的结果。价值分歧、主力操盘、情绪传染和技术面共振共同塑造了供需关系的动态平衡。对于投资者而言,需警惕表象背后的真实动机:

1. 理性分析供需本质:区分“真买盘”与对倒操纵,关注资金流向而非单纯交易量;

2. 规避情绪化交易:避免追涨杀跌,通过分散投资和定期定额降低风险;

3. 深化基本面研究:识别企业护城河与周期波动,避免因短期业绩波动误判长期价值。

未来研究可进一步量化情绪指标与资金流动的关系,或探索AI算法在识别主力操盘模式中的应用。唯有穿透市场噪音,才能在全球化的复杂博弈中把握投资真谛。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。