3月原油价格走势图 三十年原油价格走势图

全球原油市场的变奏曲:从三月波动到三十年周期

2025年3月,国际原油市场在多重力量的交织下呈现震荡态势。以WTI原油为例,其价格从月初的72.63美元/桶小幅攀升至3月24日的69.46美元/桶,期间振幅达4.6%,反映出市场对短期供需矛盾的敏感反应。若将视角拉长至三十年周期,原油价格则经历了从20世纪末的“廉价能源时代”到21世纪初的地缘政治驱动型波动,再到近年能源转型背景下的结构性调整。这种短期波动与长期趋势的叠加,不仅塑造了全球经济的能源底色,更成为理解地缘政治、产业革命与气候议程的关键线索。

供需格局的深层博弈

供给端的扩张与收缩

2025年3月的价格波动,本质上是全球原油供需再平衡过程的缩影。根据东海证券分析,尽管OPEC+将自愿减产协议延长至2026年底,但美国、巴西等非OPEC国家产量持续增长,预计2025年全球原油供应将增加63万桶/日。这种供给扩张压力在3月尤为明显:美国墨西哥湾深水油田投产推动本土日产量突破200万桶,而俄罗斯通过北极航线恢复对亚洲的原油出口,进一步加剧市场对供应过剩的担忧。

需求端的结构性分化

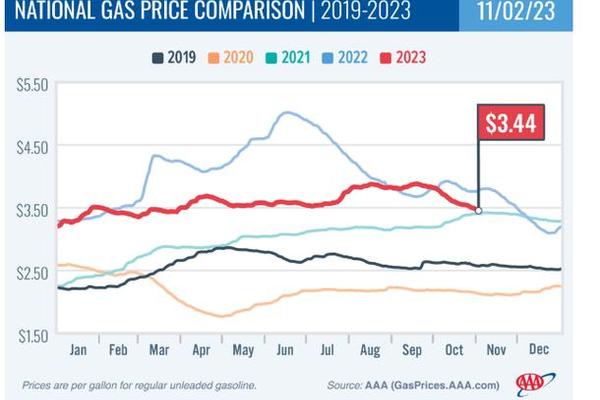

需求侧则呈现“东西分野”特征。IEA数据显示,2024年新兴经济体石油需求增速同比下滑至32万桶/日,为疫情后最低水平。中国作为最大增量市场,2025年工业复苏弱于预期,3月炼厂开工率仅微增0.6%,而欧洲能源效率提升政策使交通燃料需求同比下降1.8%。与此相对,印度、东南亚等地的航空煤油需求因旅游复苏增长12%,成为支撑油价的重要边际力量。这种分化导致原油市场从“总量矛盾”转向“区域错配”,加剧了价格波动的不确定性。

地缘政治与政策调控

冲突风险的溢价重构

历史数据显示,地缘政治事件对油价的影响呈现“脉冲式”特征。2025年3月,红海航运风险升级曾短暂推升布伦特油价至76美元,但随着美国介入调停,风险溢价在两周内消退。这与2014年克里米亚危机引发的持续高溢价形成鲜明对比,表明市场对地缘风险的定价机制更趋理性。IEA报告指出,全球能源供应链韧性提升使地缘冲突对油价的支撑作用较十年前下降约40%。

政策工具的效能边界

OPEC+的产量调控政策面临边际效应递减。2025年3月,尽管沙特将亚洲OSP(官方售价)上调0.5美元/桶,但期货贴水扩大至1.2美元,反映市场对减产执行力的怀疑。美国则通过释放战略储备平抑价格,3月中旬商业库存降至4.34亿桶,为五年同期低点,但页岩油增产使这一工具的可持续性备受质疑。政策博弈的复杂性在于:传统产油国需在保财政收入与守市场份额间权衡,而消费国则需兼顾通胀控制与能源安全。

库存与金融属性的共振

库存周期的传导机制

3月原油库存呈现“结构性紧张”特征。美国库欣地区库存降至2500万桶临界值,触发WTI近月合约价格异动,而浮仓库存却因红海航运恢复增至1.2亿桶,形成“陆弱海强”格局。这种分化暴露了库存管理体系的脆弱性:当期货市场backwardation结构(远期贴水)持续时,贸易商更倾向于抛售现货,反而加剧短期价格波动。

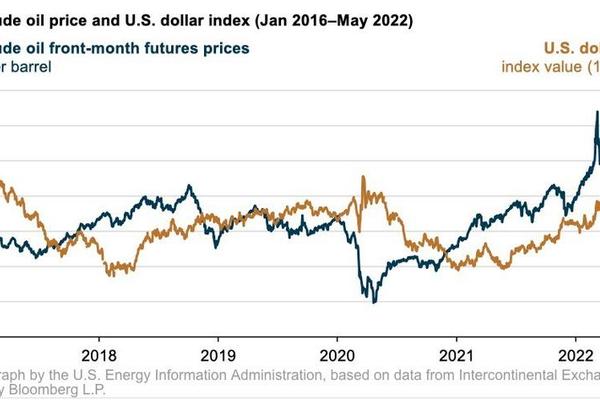

美元定价的隐形杠杆

美联储货币政策通过双重路径影响油价。3月美元指数维持在104高位,使以美元计价的原油实际购买力下降,间接压制价格上涨空间。十年期美债收益率达4.29%,吸引资本从商品市场回流固收领域,导致原油期货净多头持仓降至五年低位。历史数据表明,美元汇率对油价的解释力在2015年后提升至35%,成为不可忽视的金融变量。

结论与展望

纵观三月波动与三十年周期,原油市场的底层逻辑正从“资源稀缺性主导”转向“多维风险定价”。短期来看,OPEC+政策效力衰减、非传统供应增长以及清洁能源替代加速,可能使油价在62-77美元/桶区间维持弱平衡。长期而言,能源转型带来的需求结构性变化(如电动汽车渗透率突破30%将削减交通燃料需求8%)可能重塑价格中枢。

未来研究需重点关注两方面:一是数字化技术(如AI驱动的库存预测模型)对市场效率的提升作用;二是气候政策如何通过碳关税等机制重构全球原油贸易流向。对于投资者而言,在“高波动、低增长”的新常态下,需构建包含地缘beta、库存周期与汇率对冲的复合策略,方能穿越能源市场的变革迷雾。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。