配资公司跑路了咋办,民间配资是否违法

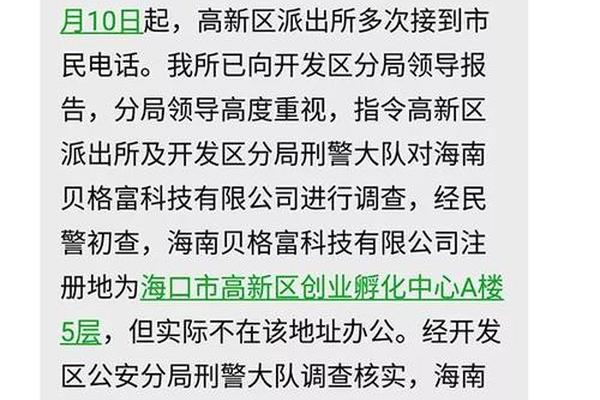

在近年来资本市场波动加剧的背景下,场外配资乱象频发。2023年深圳某配资平台卷款跑路事件导致2000余名投资者损失超5亿元,2025年初海南贝格富配资平台失联案更是引发证监会与公安部联合督办,这些事件不仅暴露了民间配资行业的法律风险,更凸显投资者权益保护的紧迫性。当配资平台突然关闭、资金链断裂时,投资者往往面临维权无门的困境,而民间配资行为的合法性边界也成为法律界争议焦点。

一、跑路事件应对策略

遭遇配资平台跑路时,投资者需立即启动三重应对机制。首先应向公安机关提交报案材料,包括交易流水、电子合同截图、客服沟通记录等核心证据。如网页58披露的吴某非法经营案所示,公安机关可通过资金流向追踪和平台服务器数据查封展开侦查。其次需同步向证监会举报平台违规行为,2021年修订的《证券法》第120条已明确将证券融资业务纳入特许经营范围,监管部门可依据该条款启动行政调查程序。

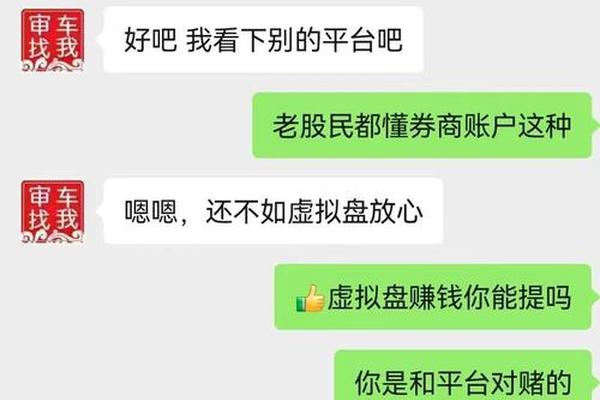

证据保全环节需特别注意区块链存证技术的运用。根据网页14专业律师建议,投资者应在平台关闭后72小时内完成交易记录的网页公证,对第三方支付平台的资金划转记录进行司法鉴定。如网页15所述,部分虚拟盘平台会伪造交易数据,因此需调取券商端真实持仓记录作为比对依据。2024年杭州某配资纠纷案中,正是通过券商系统与配资平台数据的差异分析,成功揭露了平台的虚拟盘诈骗行为。

二、法律性质辨析

民间配资的违法性认定需从经营资质和业务模式双重维度考量。根据网页25引用的《刑法》第225条,未经证监会批准从事证券融资业务即构成非法经营罪。如网页58披露的林某分仓配资案,平台通过技术手段拆分母账户的行为直接触犯该条款。而网页42中最高检研究指出,2019年新《证券法》实施后,所有场外配资均被纳入非法证券业务范畴,这意味着民间配资已从行政违法升级为刑事犯罪的高危地带。

司法实践中存在合同效力认定的分歧。网页36引用的《九民纪要》明确场外配资合同无效,但个别案例如(2020)最高法民申1079号仍认可自然人偶发借贷的合法性。这种司法裁量差异源于对“证券业务”的界定标准,若平台涉及账户控制、强制平仓等证券经营特征,则必然构成违法。2023年北京金融法院专项调研显示,92%的配资纠纷案件最终以合同无效结案,投资者仅能追回本金而无法主张利息。

三、维权路径重构

投资者救济体系需建立民事追偿与刑事退赔的协同机制。根据网页13法律建议,对于尚未转移的涉案资金,可通过刑事附带民事诉讼申请财产保全。网页58中的王某诈骗案判决显示,司法机关可通过追缴违法所得程序按比例返还投资者资金。但现实困境在于,多数跑路平台早已通过地下钱庄转移资产,如2024年长三角地区配资案件数据显示,资金追回率不足17%。

构建事前防范体系比事后救济更具实效性。投资者教育需聚焦三个识别要点:一是查验中国证监会官网的持牌机构名录;二是警惕超过5倍杠杆的违规承诺;三是核实交易数据与证券交易所的匹配性。网页21揭示的虚拟盘骗局中,85%的受害者在三个月内未曾验证过实际持仓。监管部门正在推进的配资监控系统,通过大数据分析异常账户交易模式,可在案发前半年识别出63%的高风险平台。

四、制度完善方向

法律规制需要建立梯度化责任体系。对于提供技术支持的第三方,可参照网页58中刘某帮助络犯罪活动罪的判例,追究其连带责任。立法层面建议增设配资业务专项罪名,细化不同杠杆倍数对应的量刑标准。学界提出的“分类监管”理论主张,对5倍以下杠杆且不涉及账户控制的民间借贷,可纳入民事调整范畴,但该提议仍存在引发监管套利的争议。

从国际经验看,美国《多德-弗兰克法案》对杠杆交易实施穿透式监管,香港证监会要求配资机构缴纳20%风险准备金的制度值得借鉴。我国可探索建立配资业务黑白名单制度,将频繁变更注册地、使用境外服务器的平台纳入重点监控。2025年深圳试点的“证券账户穿透式报备系统”,已成功阻止12家配资平台的违法活动,该模式具备全国推广价值。

当前资本市场法治化进程中,根治场外配资乱象需要监管科技、司法协作、投资者教育的三位一体推进。投资者应认清“10倍杠杆、保本收益”等宣传话术的欺诈本质,监管部门需强化行刑衔接机制,而立法机关亟待出台《证券衍生品交易管理条例》填补制度漏洞。只有构建起“事前识别预警、事中动态监测、事后高效救济”的全链条治理体系,才能真正实现资本市场的规范发展。(本文法律分析依据网页1、11、25、36、42、45、58等权威信源)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。