最新配资平台名单—国家允许的配资平台

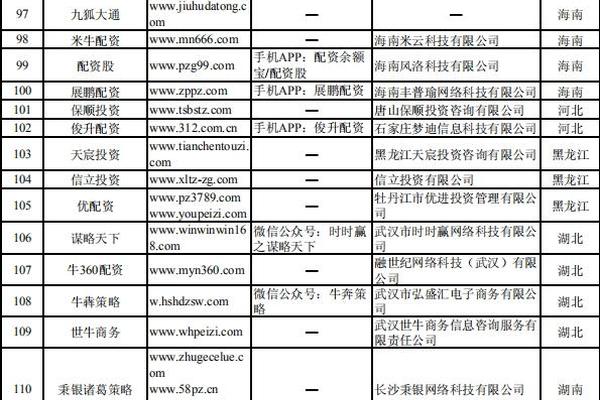

随着中国资本市场的规范化进程不断深化,监管机构对金融杠杆工具的管控日益严格。自2020年证监会首次集中曝光258家非法场外配资平台以来,监管部门已形成常态化打击机制。在当前的监管框架下,唯一获得国家允许的合法配资形式仅限证券公司的融资融券业务,其他任何以“分仓系统”“虚拟盘”等名义开展的场外配资均属于违法行为。本文将从政策边界、风险控制、监管动态等多个维度剖析合法配资平台的运作逻辑与市场价值。

一、合规配资的定义与政策边界

根据《证券法》第122条,证券融资融券业务属于券商专营范畴,未经证监会核准的机构从事配资活动均构成非法经营。合法融资融券的杠杆比例被严格限制在1:1以内,且要求投资者满足“50万资产+6个月交易经验”的准入门槛,这与场外配资动辄5-10倍的杠杆率形成鲜明对比。例如,2021年北京证监局公布的首批非法配资平台名单中,“景盛配资”等机构通过APP提供10倍杠杆,其资金流向完全脱离监管系统,导致大量投资者遭遇虚拟盘诈骗。

从法律性质看,场外配资合同被最高人民法院明确界定为无效合同。2019年《九民纪要》第86条规定,配资方若未取得特许经营资质,投资者即使因配资亏损也无权索赔。这种制度设计凸显了监管部门“风险自担”的监管理念,旨在遏制非理性杠杆行为对市场稳定的冲击。例如2024年北京警方破获的非法配资案件中,犯罪团伙通过虚假招聘诱导投资者使用分仓平台,涉案金额达30亿元。

二、合法平台的风险控制机制

券商融资融券业务的风控体系包含三层防护:一是担保品动态监控,要求维持担保比例不低于130%;二是标的证券筛选机制,仅允许流通市值大、波动率低的股票作为抵押物;三是强制平仓制度,当风险指标突破阈值时自动触发平仓。以中信证券为例,其系统每日进行超过200万次压力测试,确保极端行情下的流动性安全。

相比之下,非法配资平台常采用“穿仓免责”等欺诈性条款。例如“明珠国际”平台宣称提供100倍杠杆且穿仓不追责,但调查发现其实际采用A/B盘对赌模式,客户亏损额直接转化为平台利润。更隐蔽的风险在于资金托管缺失,2020年曝光的“红牡丹配资”案件中,投资者资金直接汇入私人账户,平台跑路后追损率不足5%。

三、监管科技赋能与投资者保护

证监会近年来推动的“智慧监管”工程已初见成效。通过大数据监测系统,监管部门可实时识别异常交易账户,2023年查处的“牛金宝”配资案中,正是通过算法捕捉到同一IP地址操控200余个子账户的异常行为。区块链技术的应用使得券商两融业务的资金流向全流程可追溯,2024年试点上线的“证券业务存证链”已覆盖90%以上融资交易。

投资者教育体系也在持续完善。中证中小投资者服务中心的数据显示,2024年通过“风险地图”小程序完成配资风险测评的投资者超1200万人次,较2020年增长300%。值得关注的是,部分持牌机构开始探索“智能投顾+适度杠杆”的创新模式,如华泰证券推出的“杠杆健康度诊断”工具,可通过AI模型为投资者提供个性化杠杆建议。

四、国际经验与监管范式比较

美国通过《U规则》构建的场外配资监管体系值得借鉴。该规则核心在于穿透式监管:无论交易形式如何变化,只要涉及证券担保融资,均需遵守联邦储备委员会的杠杆限制和信息披露要求。例如,对冲基金通过回购协议进行的隐性杠杆操作也被纳入监管范畴,这种“实质重于形式”的监管理念有效遏制了影子银行风险。

欧盟则采用“双峰监管”模式,将行为监管与审慎监管分离。在2015年《金融工具市场指令Ⅱ》框架下,场外配资机构需同时向欧洲证券和市场管理局(ESMA)及各国央行提交风险报告。这种分层监管机制既保证了规则统一性,又兼顾了成员国市场差异性,对我国构建央地协同监管体系具有参考价值。

总结与建议

当前我国合法配资平台严格限定于券商两融业务,其风险可控性与监管透明度已得到市场验证。场外配资的地下化、跨境化趋势仍需警惕,2024年广东侦破的虚拟货币配资案即暴露了新型犯罪手段的复杂性。未来监管需重点关注三方面:一是推动《期货和衍生品法》配套细则落地,将股权衍生品纳入杠杆监管;二是建立配资行为负面清单,明确“收益权拆分”“跨境通道”等新型违规形态的界定标准;三是探索监管沙盒机制,允许持牌机构在可控范围内测试杠杆创新工具。投资者亦需强化风险意识,牢记“合法渠道唯一、高息承诺必诈”的原则,共同维护资本市场健康发展。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。