1000起配资公司_浙江期货配资1000起配今天最新消息

2025年3月,浙江地区多家期货配资公司以“1000元起配”为宣传噱头,通过低门槛、高杠杆吸引投资者。这一现象背后,不仅折射出中小投资者对资本市场的强烈投机需求,更暴露出场外配资产业链在技术手段、监管规避和利益驱动下的顽固性。随着浙江证监局近期对某期货公司高管吴剑的处罚决定,场外配资的治理问题再次引发市场关注。

市场现状与风险特征

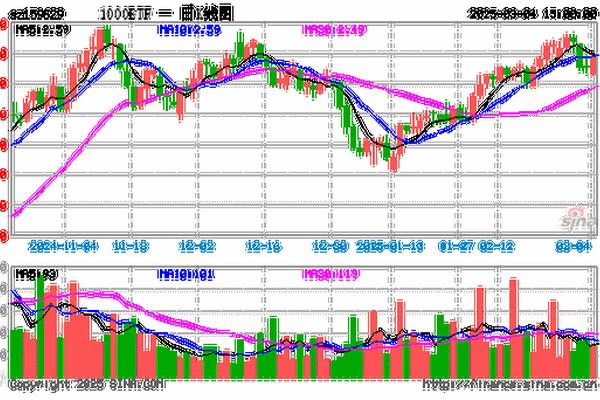

当前浙江地区的期货配资市场呈现“低门槛化”与“技术隐蔽化”双重特征。配资平台通过分仓系统将母账户拆分为虚拟子账户,投资者仅需1000元保证金即可获得10倍杠杆。例如2024年福建万千恒业公司利用“涨股宝APP”提供分仓服务,涉案金额达3.6亿元。这种模式使得单笔交易杠杆率超过百倍,标的物波动1%即可导致本金归零。

高风险性体现在多重叠加效应。除市场波动风险外,部分平台采用虚拟盘诈骗手段。2020年王某通过“吉吉策略”平台骗取投资者超134万元,资金从未进入真实交易所。浙江证监局数据显示,2024年全省涉及配资的投诉中,虚拟盘诈骗占比达37%,反映出技术手段已从单纯分仓向欺诈方向升级。

监管动向与处罚案例

监管部门正采取“刑事打击+行政监管”双轨制治理。刑事层面,2020-2022年浙江法院审结的16起配资案件中,主犯平均刑期达4.2年,罚金中位数58万元。典型如邱某期货配资案,其通过“知富通”软件分仓482人,非法获利606万元,最终获刑6年。行政层面,2025年2月对华联期货浙江分公司负责人吴剑的处罚开创“双禁”先例——2年内禁止担任高管且不得实际履职。

但监管仍面临协同难题。配资链条涉及第三方支付、P2P平台、技术供应商等多环节,如刘某团伙仿冒“同花顺”软件为配资提供技术支持,仅3个月造成390万元损失。目前证监系统与公安、网信部门的联合办案机制覆盖率仅43%,信息共享和技术溯源能力亟待加强。

技术手段与灰色产业链

分仓软件和账户出借构成技术底层支撑。卫某团队开发的“云服管家”系统,通过破解券商接口实现“一对多”子账户管理,2018-2019年服务634人次,非法获利74万元。这类软件采用“按交易量抽成”模式,每万分之一交易额收取费用,形成持续性收益。技术上已从早期的HOMS系统转向APP终端,2024年监测到的157个配资平台中,89%具备移动端交易功能。

灰色产业链呈现专业化分工趋势。上游技术公司开发分仓系统,中游配资公司负责资金募集,下游则由营销推广方通过非法获取公民信息精准获客。郑某案件显示,2018年单家推广公司即购买104,800条公民手机号用于配资营销。部分期货公司员工参与利益分配,如山金期货厦门负责人林鹭涛直接提供客户账户用于配资,形成监管穿透盲区。

投资者认知与行为逻辑

中小投资者存在严重认知偏差。调查显示,68%参与者误认配资合同具法律效力,实则根据《九民纪要》此类合同属无效。心理层面受“损失厌恶”和“赌徒谬误”驱动,2024年9月A股牛市期间,浙江地区配资开户量环比激增217%,多数投资者在强平后选择追加保证金而非止损。

风险教育存在结构性缺失。合法融资融券要求50万元金融资产门槛,将97%投资者排除在外,而场外配资最低1000元准入形成强烈对比。但投资者往往忽视风险测算——10倍杠杆下,沪铜期货波动2%即触发平仓,远高于标的品种日均波幅。

治理路径与行业展望

治理需构建“疏堵结合”体系。堵截方面,建议借鉴浙江证监局“穿透式监管”经验,将分仓软件开发商纳入《刑法》第285条规制范围。疏导层面,可探索降低合法融资门槛,试点“小额杠杆”产品,如参照香港证监会规例,允许5万元起投、3倍杠杆的标准化产品。

技术监管将成为突破口。2025年工信部推动的轻工业数字化转型方案中,明确要求加强分仓软件溯源能力。未来可建立配资特征账户识别模型,通过异常交易频率(如日均交易50次以上)、资金流水特征(多笔固定金额出入金)等进行智能监测。

在这场资本市场的“猫鼠游戏”中,根治配资乱象需要监管创新、技术赋能与投资者教育的三重变革。正如证监会警示所言,场外配资本质是“带着镣铐的”,唯有构建合法、可控的杠杆交易体系,才能真正保护中小投资者权益。未来研究可深入探讨区块链技术在账户穿透监管中的应用,以及行为金融学视角下的投资者干预机制,这或许是破解配资困局的新方向。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。