全不良资产配资公司 不良资产怎样配资

在经济增速换挡与金融风险缓释的双重背景下,不良资产处置逐渐成为盘活存量资源、优化资本配置的重要抓手。作为连接资金端与资产端的桥梁,全不良资产配资公司通过结构化金融工具重构风险收益模型,为市场注入流动性。这类机构不仅打破了传统AMC的垄断格局,更以市场化运作机制推动不良资产价值发现,形成“资金杠杆撬动资产盘活”的独特生态。

业务模式的核心逻辑

不良资产配资本质是通过分层设计实现风险隔离与收益分配。资金方作为优先级投资者,通常提供70%-80%的收购资金并收取固定利息,配资方(劣后级)则承担剩余出资及超额收益分配。这种结构化安排既满足了银行等金融机构的合规要求,又激活了民间资本的参与热情。在具体操作中,有限合伙、SPV公司、契约型基金三种架构构成主流模式,其中有限合伙模式因税务穿透特性占据市场主导地位。

根据2024年《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》,监管部门特别强调交易结构的合规边界。例如,契约模式中要求资金方必须作为名义债权人持有资产,避免法律主体虚化风险;公司模式则需防范“名股实债”的操作变形。某长三角AMC的案例显示,通过“优先级出资+差额补足协议+股权质押”的三重保障设计,其不良资产包年化回报率稳定在12%-15%区间。

全流程风控体系构建

风险控制贯穿于资产筛选、资金投放、处置回收的全周期。在资产准入阶段,配资公司需建立三维评估模型:法律层面核查债权有效性,重点排查抵押物权利瑕疵;财务层面采用现金流折现法测算基础资产价值;市场层面结合区域司法环境、行业景气度进行压力测试。某头部配资机构的内部数据显示,经过32项指标筛选的资产包,违约率较市场均值降低47%。

动态监控机制是风险防控的第二道防线。通过区块链技术实现债权凭证的不可篡改存证,配合智能合约自动触发保证金补足条款。当底层资产回款率低于阈值时,系统自动冻结配资方处置权限,优先保障资金方本息安全。2024年某房地产不良资产项目中,正是依靠实时回款监测系统提前3个月识别流动性风险,避免了1.2亿元的资金损失。

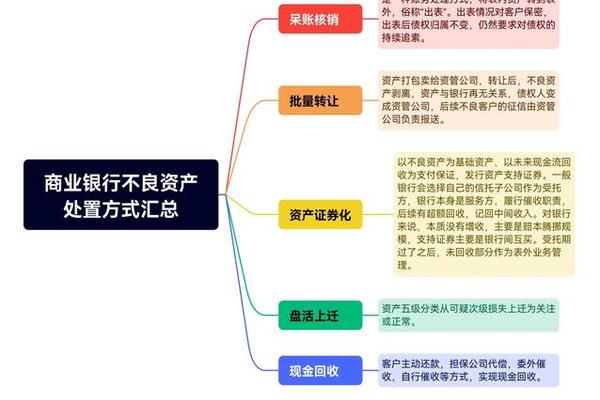

处置策略的创新迭代

传统司法清收已难以满足效率需求,配资机构正探索“产业重整+资本运作”的复合处置路径。在深圳某科技园区重组案例中,配资方联合产业资本设立特殊目的载体,通过债转股取得标的公司控股权,再引入战略投资者进行产能升级,最终实现资产增值超300%。这种“以时间换空间”的操作,突破了单纯债权追索的价值天花板。

证券化工具的运用显著提升了流动性。2024年小微不良贷款ABS发行规模同比增长62%,优先级证券平均预期收益率达6.8%。但涉房类资产受限于抵押物处置周期延长,证券化产品不得不将超额抵押比例提高至1:2.5。市场分化趋势下,专业配资机构更倾向构建“零售不良+供应链金融”的资产组合,通过风险对冲增强收益稳定性。

合规边界与监管演进

2025年江苏法院公布的场外配资纠纷典型案例,为行业划定了法律红线。判决明确指出,配资协议若涉及“固定收益+超额分成”条款,可能被认定为变相借贷关系。这要求机构在交易文件中明确风险共担机制,避免收益分配条款与民间借贷混同。合规专家建议,可通过设置浮动管理费、业绩报酬等市场化对价安排,实现法律定性从债权向投资关系的转化。

监管科技的应用正在重塑行业生态。部分地区试点建设的“不良资产智能监管平台”,已实现资金流向追踪、资产估值预警、关联交易识别的三位一体功能。未来随着监管沙盒机制的推广,具备全链条数据治理能力的配资机构将获得展业优势,而依赖传统人工尽调的中小机构面临淘汰压力。

在金融供给侧改革纵深推进的当下,不良资产配资业务既承担着风险化解的社会责任,也面临着商业可持续的市场考验。机构需在合规框架内提升资产定价、处置创新、科技赋能三大核心能力,监管层则应加快完善配套制度,特别是建立跨周期的动态拨备机制。唯有构建多方共赢的生态体系,才能让资本活水真正浇灌不良资产的价值沃土。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。