证监会允许的配资公司、国家允许的配资平台

在资本市场中,投资者对资金杠杆的需求始终存在,但并非所有途径都符合监管规范。当前,中国证监会唯一明确认可的合法融资渠道是证券公司提供的融资融券业务,其依据《证券法》及《证券公司融资融券业务管理办法》设立,具有严格的资质审核与风险控制机制。而市场上所谓“国家允许的配资平台”往往存在误导性宣传,部分机构通过虚假包装规避监管,实则涉嫌非法经营。本文将从合法融资模式、场外配资风险、政策监管逻辑及投资者应对策略等角度展开分析,为投资者厘清合规边界。

一、合法融资渠道:融资融券业务

融资融券业务是经证监会批准、由证券公司直接提供的信用交易服务。根据《证券公司融资融券业务管理办法》规定,投资者需满足50万元资产门槛及6个月交易经验方可开户,杠杆比例通常为1:1,最高不超过1:2。这种模式通过券商自有资金或证券进行融通,资金流向透明,且交易全程纳入交易所监管体系,杜绝了资金挪用风险。

从运作机制看,融资融券业务建立了多重风控屏障:一是担保品制度,投资者需以现金或证券作为抵押;二是强制平仓机制,当维持担保比例低于130%时触发平仓;三是集中度管控,对单只证券的融资买入规模设限。数据显示,截至2024年末,全市场融资融券余额达1.5万亿元,占A股流通市值约2.3%,体现了其作为主流杠杆工具的市场地位。

二、场外配资的非法性本质

场外配资通过分仓系统、虚拟账户等模式规避监管,其违法性体现在三方面:一是突破账户实名制,如2019年广东益升公司通过母账户拆分千余子账户,导致38亿元资金脱离监管;二是杠杆倍数畸高,普遍达到3-10倍,远超券商两融业务的1-2倍,加剧市场波动;三是资金链脆弱,2023年上海某配资平台因客户穿仓引发连锁爆仓,造成2.6万名投资者损失。

司法实践已明确场外配资合同无效。最高人民法院《九民纪要》第86条指出,场外配资机构未取得特许经营资质,其与用资人签订的合同因违反《证券法》第120条而无效。典型案例显示,福建万千恒业公司因使用“涨股宝APP”开展分仓配资,最终被认定为非法经营罪,主犯获刑三年六个月。

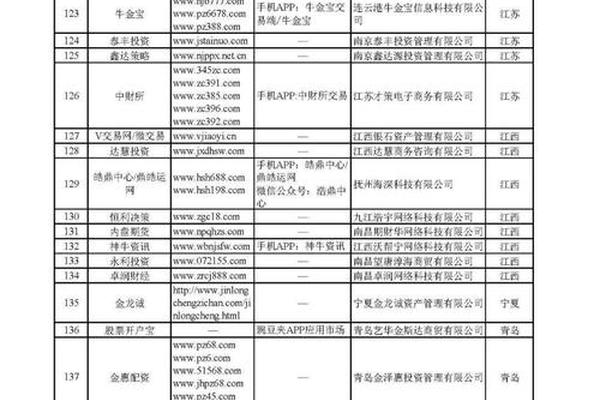

三、非法平台识别与风险特征

非法配资平台通常具有三大典型特征:高杠杆诱惑、非券商交易系统及资金流向不明。例如,部分平台以“1:10杠杆”“免息体验”吸引客户,但实际通过虚拟盘对赌获利。2024年曝光的“富华优配”案件中,平台宣称获得证监会批准,实则使用自建APP进行模拟交易,投资者盈利后无法提现。

从技术层面分析,合法融资交易需通过券商官方渠道下载的软件完成,而非法平台往往要求扫码下载第三方APP。此类软件缺乏与中央结算系统的直连,交易数据可被篡改。证监会2023年专项检查发现,72%的场外配资平台存在虚拟交易、延迟成交等操纵行为。

四、监管政策演变与未来方向

自2015年清理HOMS系统以来,证监会持续强化场外配资打击力度。2024年新“国九条”提出构建“行政-民事-刑事”立体化追责体系,将配资平台实际控制人纳入失信联合惩戒名单。技术监管层面,中证信息公司开发了场外配资监测系统,通过大数据识别异常账户关联关系,2024年累计预警高风险交易1.2万次。

未来监管将聚焦两方面:一是穿透式监管,要求银行、第三方支付机构报告可疑资金流水;二是投资者教育,2025年证监会启动“明辨真杠杆”专项行动,通过案例警示揭示配资风险。学界建议借鉴美国《多德-弗兰克法案》,建立配资参与者黑名单制度,提高违法成本。

总结与建议

资本市场杠杆工具的使用必须建立在合规框架内。对于投资者而言,应摒弃“以小搏大”的投机心态,通过正规券商渠道参与融资交易。若资金规模未达两融门槛,可考虑公募基金杠杆产品或券商收益凭证等替代品。监管部门需继续完善跨部门协作机制,打击配资广告传播链条,同时探索适度放宽两融门槛,引导杠杆需求阳光化。唯有构建“疏堵结合”的治理体系,方能实现资本市场健康发展与投资者权益保护的双重目标。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。