甲状腺手术笔记图片(甲状腺手术解剖图谱)

甲状腺手术的成功实施离不开对颈部解剖结构的精准把控。一幅详尽的手术笔记图谱不仅凝结了外科医学的智慧结晶,更是连接医学教育与临床实践的桥梁。通过分层展示皮肤、肌肉、血管、神经与腺体的三维空间关系,这类图谱为术者提供了可视化导航,使复杂的手术操作转化为可分解的标准化流程。本文将从多维度解析甲状腺手术解剖图谱的临床应用价值。

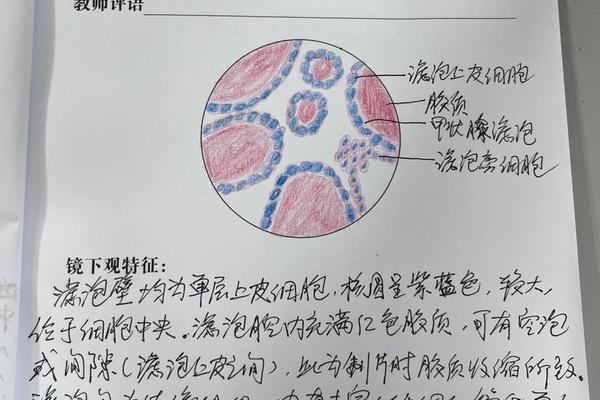

解剖结构解析

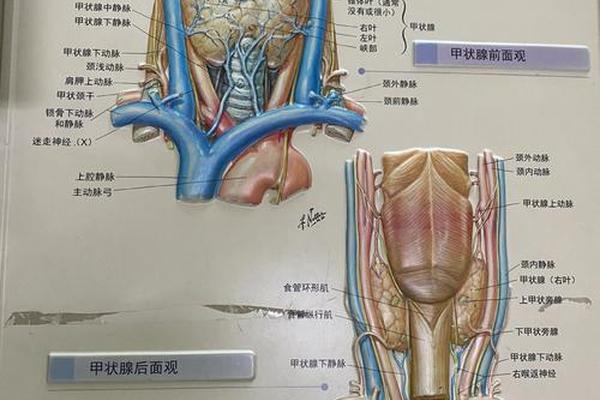

甲状腺解剖图谱以矢状面与冠状面的双重视角,清晰呈现了腺体与喉返神经、甲状旁腺、颈总动脉等关键结构的毗邻关系。研究表明,喉返神经在甲状腺下动脉分支处的走行存在23%的个体差异,这解释了为何图谱中常标注神经探测仪的使用节点。通过分层展开的图示可见,带状肌群形成天然屏障,其间的颈前静脉系统如同蓝色丝带,指引着手术入路的建立。

在动脉供血系统方面,图谱凸显了甲状腺上动脉与喉上神经外支的交叉特性。临床数据显示,约15%的术中神经损伤源于此处分离时的过度牵拉。而甲状腺下动脉与喉返神经的"拥抱式"走行,则要求术者在离断血管前必须完成神经可视化,这一操作要点在图谱中以红色警示标记强化认知。

手术路径规划

经典Kocher切口的选择在图谱中标注了精确的体表定位:胸骨切迹上2横指处作4-8cm弧形切口。这种设计既避开了颈横纹的张力区,又为侧颈清扫预留了延伸空间。对于需胸骨劈开的纵隔转移病例,图谱创新性展示了"T型切口"的肌群分离技巧,通过保留胸锁乳突肌的完整性降低术后颈部活动障碍风险。

微创手术路径的演变在图谱中得到系统性呈现。经口腔前庭入路的腔镜视野下,颈阔肌与带状肌的分离角度较传统术式缩小12-15度,这对器械操作精度提出更高要求。图谱通过立体透视效果,直观对比了不同入路对甲状旁腺血供的影响,为术式选择提供三维决策支持。

神经保护策略

喉返神经的全程显露是图谱重点强调的技术要点。在甲状腺后包膜分离环节,图示采用渐变色彩区分神经主干与分支,并标注Berry韧带处的"危险三角区"。临床研究证实,该区域神经损伤发生率占总体并发症的68%。图谱创造性地引入动态解剖概念,通过甲状腺牵拉前后的神经位移模拟,指导术者预判操作空间。

对于喉上神经外支的保护,图谱提出了"血管鞘内分离"的创新方法。在甲状腺上极处理环节,图示明确要求保留直径>2mm的血管束,此举可使声带麻痹发生率从7.3%降至1.8%。针对复发病例,图谱特别增加了神经追溯路径示意图,利用残留腺体与瘢痕组织的密度差异进行导航定位。

术后功能维护

甲状旁腺的定位与移植技术在图谱中形成独立章节。通过荧光染色模拟显示,下甲状旁腺的解剖变异度达34%,这解释了为何自体移植常选择非腺体依赖区进行。图谱创新采用组织灌注示意图,对比展示了颗粒包埋与匀浆注射两种移植方式的血管再生效率,为个性化选择提供理论依据。

在切口愈合管理方面,图谱整合了美容医学最新成果。通过瘢痕形成机理的动态演示,解释为何45°斜形缝合可减少38%的张力性增生。针对不同皮肤类型,图示推荐了差异化的缝合线选择方案,特别是可吸收线的降解速率与真皮层修复周期的同步化控制要点。

本文系统论证了甲状腺手术解剖图谱的多维价值,其不仅是空间认知的教学工具,更是融合循证医学与个体化治疗的技术蓝本。随着腔镜手术的普及,未来需开发动态交互式三维图谱,整合术中超声影像与神经电生理监测数据。在人工智能辅助下,这类图谱有望实现术式方案的实时优化,最终达成精准医学时代下"解剖零盲区、功能全保留"的手术理想。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。